一個人的日本行-3月20號 – 上野車站與國立西洋美術館

飯店 (坐電車)-> 上野(上野站)國立西洋美術館 (走路)-> 上野恩賜公園晃兩下 (走路)-> 東京國立博物館 (坐電車)-> 人形町魚久京粕漬(與蘿蔔約這裡) (坐電車)-> 表參道晚餐

上野的美術館與博物館知性之旅,是我決定日本行之後,第一個確定會來的地方。畢竟從旅遊書中最容易收集到相關資訊的,還是這些博物館類的「地點」。而且能登上旅遊書推薦的地方,我想絕對不會是爛地方啦。

今天一起床依舊是飲著我乾裂嘴唇上流出的鮮血,只不過比前一天更早起來,大約是日本時間七點就起來了。畢竟前一天起晚了又忘了帶東西害我緊張的怕趕不上吉卜力美術館的開館,今天就早些起床好了。

一樣是殺去餐廳幹掉兩份早餐,不過第二天就開始覺得,這間飯店的早餐雖然豐盛,但是菜色變換不是很多,尤其是換了一間餐廳,蔬菜的選擇依舊很少。但至少水果還有香瓜、橘子、鳳梨、香蕉這些可挑就算了。

但是話說回來,連喝了兩天飯店早餐準備的赤味增湯覺得味道真不錯!稍微鹹了一點但很適合一早開胃,裡頭還配上一些豆腐、切細的豆腐皮、炒過的洋蔥絲,真的百吃不膩。

前一天有講到,去的是往西的JR線,那是上班人潮的反向所以車上人少的很,但今天往上野去人就多了,其中在池袋車站下車的尤其多,不過可惜我這六天沒空去池袋逛逛,不曉得池袋究竟繁華在哪裡?

坐在電車上今天才有空注意到,怎麼這椅子…前一個人的卡稱難道有塞暖暖包嗎?怎麼過了池袋我有位子坐下時,這椅子居然這麼暖和??

仔細的聚精會神用男人敏銳的下半身(能自動導航帶我去歌舞伎町的下半身)偵測了一下發現,原來是椅子下面有熱風的出口,會同時加熱坐墊與雙腿,在三月這日本還冷颼颼的時節,電車上有這暖氣還真讓我不太想下車。

這班車就是我坐去上野車站的車。

|

到了上野車站之後發現遇到一些小麻煩,就是我一時居然找不到靠近上野恩賜公園的出口在哪?匆忙慌張下居然很笨的走錯出口,走到反方向的南向出口去,不過這也意外的令我避開了去上野恩賜公園玩的人潮,照了幾張一般遊客不會拍的地方。

要去上野恩賜公園的人在下到上野車站一樓的剪票口後,請不要朝這個方向走,這是反方向。

|

在我的指南針與好用的觀光地圖與一個日本人破破的英文幫助下,我找到了往上野恩賜公園的入口。真是為難了被我問路的日本人,因為要去上野恩賜公園的人是不會經過這個方向的。

|

上野恩賜公園為何要叫恩賜呢?據說是以前的天皇因為聽見民間都在這邊賞櫻遊玩的關係,就乾脆把這塊地方開闢成公園讓大家都可使用,畢竟以前這個地方的地權是屬於天皇的,所以說是「恩賜」。

這個公園不算小,但我沒實際全部走完所以不敢講到底多大?可是光一個公園的周邊就接壤了「國立西洋美術館」、「東京國立博物館」、「上野動物園」這三個佔地廣大的觀光景點,想來是不會太小。

走著走著終於走到了今天的第一站,國立西洋美術館。

|

|

館外的銅像好像都有使用照片上的這個減震裝置來防止地震造成的災害。不知道台灣的美術館有沒有做相關的措施?

|

這時的美術館除了本館的收藏外,還有特別企畫的「義大利版畫展」,不過我是個對美術沒啥子內涵的人,先看看外行人的熱鬧就好。

國立西洋美術館的特別之處,聽說是他原本是一個叫做「松方幸次郎」用來擺放他的收集品的處所,後來才捐給了日本政府予以擴大。我並不清楚哪些東西是原來的松方幸次郎就有的,哪些是後來添購的,但整個看下來可以用「大開眼界」來形容。

松方幸次郎捐館的典故,麻煩看的懂或知道真正來由的人不吝賜教一下。

|

國立西洋美術館的館藏大約分為西畫與銅像兩者。其中銅像又以「羅丹」的作品居多,只是我不清楚這些是真品還複製品。

至於西畫的部分數量就遠在銅像之上了,還大約的以1800年為分界點放在兩個館中展出。

我花比較多時間看的是1800年之前的作品,而且看的我真的是即使都回台灣好幾天了,還想不出什麼形容詞來形容這些畫作。

我用偉大不足以形容這些誕生於四~六百年前的油畫的亙古久遠。

我用美麗也無法說出每一幅畫作上用靈魂拉出的筆觸所飽經的風霜。

當我看到這些畫作的時候,我心裡只可惜的是我沒有美術史方面的知識,我無法知道眼前這一幅畫帶給我雙眼的震撼與直入我心的感動,究竟來自於什麼樣動人或刻苦的背景。

畫作大多是跟聖經有關的故事。有的是聖經裡面的篇章,也有的是耶穌眾多使徒傳教的情景。

比較多可見到的主題有耶穌受刑、聖母馬力亞的逃難、使徒大衛這些。也許因為當時的時空背景,宗教是最多的創作素材,但無法否認的是,這些誕生自四個世紀或六個世紀前的美麗畫作,今天依舊能夠綻放在世人的眼前,是多麼了不起的一件事。

看展的當下我心中回想起一句很八股但我覺得很貼切的句子:

「美是人類共通的語言」

的確啊,我不懂大部分畫作中描述的場景或故事,但只以畫作所傳達給世人的美感來說,無論是色調或光影,我想至少粗鄙如我,在這些畫作的面前都該表示出我對他們的敬畏,也顯出面對他們的我的渺小了。

不用懷疑,這是四百年前的作品。

|

|

畫作本身很美,連畫框上的雕刻也沒馬虎。

|

|

這張畫有夠大張的,目測高度約達2.5公尺左右。

|

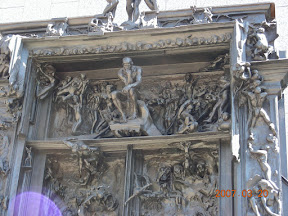

來這邊不能免俗的要放一張「沈思的人」,等下外頭的地獄門上也可看到,據說是這尊的原型。

|

美術館的休息室,真的會需要休息,不是兩腳而是大腦。

|

前面有說到,國立西洋美術館的作品用1800年做為分界,1800年後的作品比較多的是「印象派」的作品,不過對我來說

印象派 = 看不懂。

印象派的大作,但對我來說是水泥牆壁上的水漬或壁癌。

|

館內的就在這邊先打住,回頭看看館外的銅像。

由於羅丹的作品似乎是這間美術館的重點收藏,因此這扇地獄門也不能少的座落在美術館的大門右方。只是我不建議一早到這邊的人來拍地獄門,因為地獄門位置向東,早上若太陽很大,像機會拍得很吃力,地獄門又容易處於逆光。

|

|

地獄門其他的請慢慢看我的像簿吧。

在地獄門的另一邊還有一尊作品,我不知道他的名稱在中文是什麼?但是若是跟懺悔有關的字眼我想絕對是恰當的,因為我從銅像上所感受到的,就是懺悔與贖罪。

|

國立西洋美術館給我的感受就是一個偉大,雖說故宮博物館裡面的東西也沒幾樣年紀比這裡的畫作年輕的,但是我想國立西洋美術館所展出的畫作,在美感的傳達上,給人又是另一種不同的震撼,而這個震撼可以說是直接的敲打在我的內心身處。

看完本館的展出品真的是有一種身心俱疲的感受。一方面一早上都站著或走動,一方面是這種美感的強烈感動,我真的是累的一個快癱掉,所以顧不得旁邊的人怎麼看了,走在出口處的餐廳外面有排椅子,我想也沒想的就抓好隨身的東西開始打瞌睡,大概就這樣睡了半個小時才往下一個地點出發 - 東京國立博物館。

0 Comments:

張貼留言

<< Home